Amulette |

||

Amulett |

||

In der Stiftskirche von Stams / Inntal werden zwei Reliquien verehrt: - eine vom Heiligen Blut - eine vom Haupt des hl. ZACHARIAS, dem Vater von Johannes dem Täufer.

Beide Reliqien kann man auf der hier gezeigten Pilgermedaille sehen: - links die Monstranz mit dem Blut, - rechts das Reliquiar mit einem Knochenfragment aus dem Schädel des hl. Zacharias. Diesen Knochen legte man im Mittelalter auf den Koopf von Pilgern, um sie zu heilen ... |

Amulette |

||

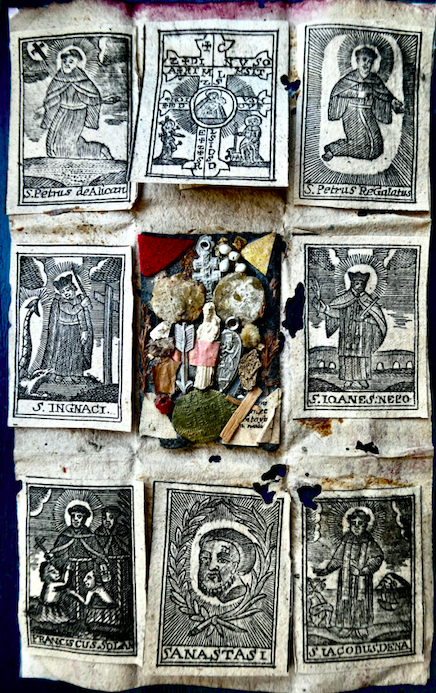

Breverl |

||

Als "Breverl" (dtsch. Briefchen) wird ein zusammengefaltetes Blatt bezeichnet, auf das Heiligen- und Schluckbildchen geklebt sind. In der Mitte befindet sich ein Sammelsurium von magisch-religiösen Teilchen (zwei wächserne Agnus-Dei-Medaillen, Benediktusmedaille, Scheyrerkreuz, Sebastianspfeil, Nepomukszunge, Einsiedler Schabmadonna, Palmkätzchen, Samenkörner usw.) - eine Fundgrube für den Volkskundler. Die hier vorgestellte Teufelsgeissel (lux. Däiwelsgäissel, frz. fouet du diable) stammt vermutlich aus dem späten 18. Jahrhundert.

Hinter dem Bild des Scheyrer-Kreuzes versteckt sich ein Dreikönigs-Schluckbild gegen die Risiken einer Reise,

Hinter dem Bild des Hl.Anastasius verbirgt sich ein St. Agathen-Schluckbil gegen Feuersbrünste ... |

Amulette |

||

Brunzel-Stein |

||

Natürlich gelochte Steine haben immer wieder die Phantasie der Menschen angeregt. Lochsteine, deren Öffnungen im Neolithikum ausserordentliche Dimensionen erreichten sind mehrfach belegt. Die Öffnung war z.T. gross genug, um ein Kind hindurchreichen (Abstreifvorstellung). Kleine Lochsteine findet man immer wieder als Amulette. Ihr Gebrauch reicht bis ins Paläolithikum zurück. Als Hexensteine, Trudensteine waren sie in der Neuzeit vor allem im Alpenraum häufig getragene Glücksbringer - natürlich durchlochte Steine galten als hervorragende Hausamulette, vor allem gegen Blitzschlag und gegen den TRUD. "Die Wirkung des Trudensteines galt als apotropäisch gegenüber dem schädlichen Einfluss von Zauberinnen und Unholdinnen; er musste über ein Loch verfügen und möglichst klein sein" (*). Der Lochstein kann als Musterbeispiel gelten für die Ambivalenz der Amulettformen. Nach einer ersten (prähistorischen) Phase, in der dem Lochstein ein sehr hoher Wert zugemessen wurde, sank sein Wert allmählich, als es den Menschen gelang, derartige Lochungen selber vorzunehmen. Als die Steine zu Gegenständen des alltäglichen Lebens wurden (als Gewicht im HängeWebstuhl, zum Beschweren der Fischernetze), verloren sie ihren magischen Charakter vollends. Erst mit der Erfindung einer neuen Form von Webstuhl (Rahmenwebstuhl) ohne Gewichte und mit der Verbreitung des Eisens, gewann der Lochstein seine Zauberkraft zurück. "Im Volk haben solche Steine den Namen „Hühnergott“ bekommen. Vor langer Zeit hielt man Steine mit natürlich entstandenen Löchern für Talismane, die Hühner vor Behexung und böser Geister schützten, der Züchtung und der Fruchtbarkeit der Hühner beitrugen. Der „Hühnergott“ sollte die Hühner vor allem vor Domowoj und Kikimora schützen (böse Geister), die ihnen Federn ausrupfen. Manchmal konnte man statt des Steines auch eine Scherbe mit Loch oder einen Hals vom zerschlagenen Krug als Hühnergott benutzen. Ich weiß nicht, ob solche Talismane auch jetzt irgendwo in Dörfern benutzt werden, die Steine mit Löchern aber sind auch heute als Gegenstände bekannt, die magische Kraft besitzen und von Menschen als Glücksbringer wahrgenommen werden" (Oksana) Ein klein wenig erinnern die Brunzelsteine an folgende Therapie aus der 1696 erschienenen "Drecksapotheke"des Doktor Christian PAULLINUS: Paullinus erwähnt das bei Impotenz weit verbreitete Urinieren durch den Ehering und gibt an, daß Professor Möller zu Jena dergleichen Ringpissen für einen bloßen Aberglauben halte (Ausgabe 1714 S. 203, 212). Der hier gezeigte Stein (Durchmesser um die 4 cm) stammt aus der kleinen Bucht von Agios Kyriakos an der Südküste Kretas, wo in der Antike das Städtchen Lis(s)os mit seinem Asklepiostempel (!) lag. (*) Britta-Juliane Kruse, Die Arznei ist Goldes wert, mittelalterliche Frauenrezepte, 1999 S. 165.

Interne Links UK: https://www.kugener.com/en/amulette-fr/65-artikel/2587-brunzel-stein-3.html FR: https://www.kugener.com/fr/amulette-fr/65-artikel/2585-brunzel-stein-2.html DE: https://www.kugener.com/de/amulette-en/65-artikel/993-brunzel-stein.html |

Amulette |

||

Esszettel aus Wies /Steinach |

||

Seit 1739 wird in Wies, einem Ortsteil von Steingaden / Oberbayern, ein "gefesselter Christus" verehrt. Für die Pilger gab es ein Esszettelchen, mit dem sie zu hause Krankheiten auskurieren konnten.

Exponat 3x4 cm großes "Gnadenbiltnuß", unter dem ein "Esszettel" hängt.

|

Amulette |

||

Ex-Voto (01) |

||

Was den alten Römern recht war, war den Christen billig. Dieses Votivtäfelchen aus Silberblech stammt aus Italien: das feingearbeitete " Wickelkind " habe ich 1999 auf dem Flohmarkt an der Porta Potense in Rom erstanden; es dürfte aus dem Beginn des 20. Jahrhunderts stammen.

Manche dieser italienischen Täfelchen tragen Buchstaben. So bedeutet die Gravur GR " gratia riceuta " d.h. empfangene Gnade. - Wickelkinder aus Wachs wurden besonders in Zeiten hoher Kindersterblichkeit auf den Altar gelegt, um das Ungeborene oder den Säugling zu schützen.

Neben dem christlichen Heiligenglauben spielt die magische Vorstellung eine Rolle, durch eine Gabe den Beschenkten (Gott) zu einer Rück-Gabe zu bewegen oder gar zu verpflichten.

Interne Links UK: https://www.kugener.com/en/amulette-fr/65-artikel/2591-ex-voto-6.html FR: https://www.kugener.com/fr/amulette-fr/65-artikel/2589-ex-voto-4.html DE: https://www.kugener.com/de/amulette-en/65-artikel/994-ex-voto-1.html |

Amulette |

||

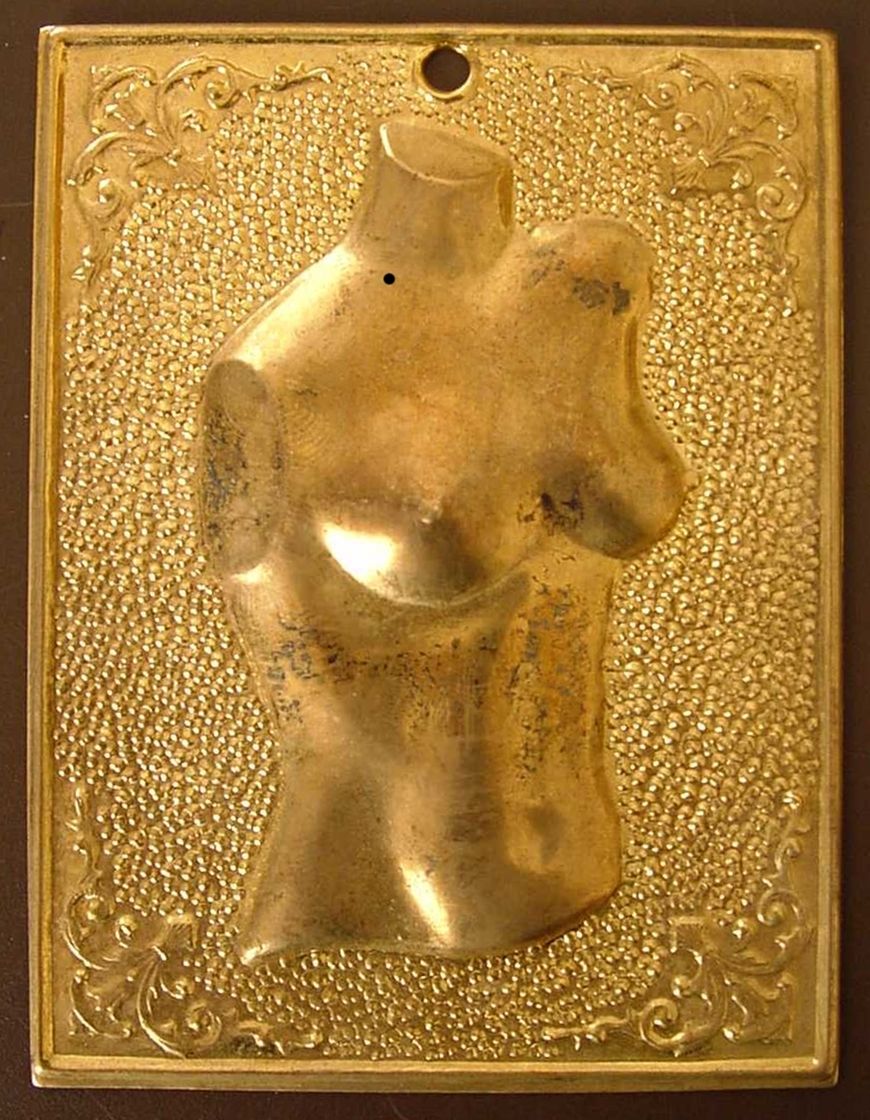

Ex-Voto (02) |

||

Aus Athen stammt das hier vorgestellte Ex-Voto-täfelchen aus Messingblech, das einen weiblichen Torso zeigt und vermutlich bei Erkrankungen der Brust resp. des Brustkorbes "eingesetzt" wurde.

Kaufen kann man derartige Bleche (28.10.1996) im Devotionalienladen neben der grossen Markthalle - für 400 Drachmen in Weissblech; schweren Herzens entschloss sich der Schreiber dieser unwürdigen Zeilen für das offenbar wirkungsvollere da teuere (750 Drachmen) Exemplar in Kupferblech...

Unmittelbar neben dem Laden waren diese Amulette zu Hunderten in der Kirche "Maria in der Höhle" aufgehängt und zeugen von dem ungebrochenen Glauben der modernen orthodoxen Griechen an die Kraft des Heiligen Bildes...

Panayia-Chrysospiliotissa Kirche (Unsere Liebe Frau der Goldenen Höhle, ehemals Unsere Liebe Frau der Goldenen Burg). Hier stand früher eine alte Kirche mit einer Ikone der Muttergottes, die man auf der Akropolis gefunden hatte. Als man die Ikone zur Akropolis zurückbringen wollte, kehrte sie auf wunderbare Weise zur Kirche zurück. Daraufhin baute man ihr eine würdigere Behausung. In dem etwas ungewöhnlichen Kiosk bei der Kirche werden neben den üblichen Souvenirs auch geistliche Dinge wie Ikonen, Medaillons und Votivtafeln verkauft.

Interne Links UK: https://www.kugener.com/en/amulette-fr/65-artikel/2603-ex-voto-7.html FR: https://www.kugener.com/fr/amulette-fr/65-artikel/2601-ex-voto-4.html DE: https://www.kugener.com/de/amulette-en/65-artikel/995-ex-voto-2.html |

Amulette |

||

Ex-Voto (03) |

||

Im 16. und 17. Jahrhundert boomte die Verwendung von Amuletten gegen verschiedenste Krankheiten, zur Abwehr von Dämonen und zur Stärkung der körperlichen Verfassung. Ein BREVERLl (auch Breve, Breferl, Heiltumstäschchen) ist ein mit heiligen und magischen Sprüchen und Bildern versehener Faltzettel, der als Talisman, Schutzbrief und Heilmittel diente und bis weit ins 20. Jahrhundert verbreitet war.„BREVERLN“ wurden in Behälter verschlossen gegen Krankheiten, Feuer und Unwetter. „Fraisenketten“ bestanden aus verschiedenen Talisman-Anhängern und wurden noch im 19. Jahrhundert kleinen Kindern umgehängt, um diese vor den „Fraisen“ (Fieberkrämpfen und Epilepsie) zu bewahren. Erkrankte ein Kind trotz des magischen Schutzes, kamen die Ärzte zum Zug.

Exponat Von einem Innsbrucker Flohmarkt (2004) stammt dieses Amulett mit zwei Brüsten. Die vier Buchstaben V.F.G.A. entsprechen einer geläufigen Dankesfloskel: "Voto Fatto Grazia Avuta" resp. "Votum Fecit et Gratiam Accepit". "Votum Feci Gratium Accepti" d.h. "J'ai fais un voeu, j'ai obtenu grâce".

Vermutlich hängten fromme Frauen diese Ex-Voto's in Kapellen und Pilgerorten auf, um Heilung von einem Brustkrebs oder "schlimmen Brüsten" bei Milchstau zu erlangen.

Zum Thema Votif-Tafeln |

Amulett |

||

Ex-Voto (04) |

||

cf. identisches Exponat im Heimatmuseum Erding ! Etwas befremdlich ist die Rückseite der Brusrt mit dem Monogramm IHS für Christus: im Allgemeinen wenden sich Ex-Voto's eher an Heilige als Mittler zwischen Mensch und Gott ...

Warum findet sich hier kein Hinweis auf die Heilige der Brüste, St. Agatha? |

Amulette |

||

Ex-Voto (05) |

||

Exponat 2 Silberblechvotive aus Bayern: eines im Kreis (frühes 19. Jh.?), das andere als Zopf (ausgehendes 19. Jh.?) gewickelt.

- das linke Kind ist frontal dargestellt

- das rechte ist auf die rechte Seite ausgerichtet, die Haare unter einer Säuglingshaube versteckt - die Haube selber war Bestandteil von abergläubigen Ritualen...

„Immer noch spielen bis auf den heutigen Tag auch in der christlichen Kunst Symbole der Fruchtbarkeit eine gewisse Rolle. Kleine Figuren von Wickelkindern aus Wachs oder Silber und sogar Wachsdarstellungen der „Maria gravida“ oder die Kröte, aus rotem Wachs geformt – als Allegorie des Uterus – werden bei Wunsch nach einem Kind bzw. als Dank nach Erfüllung des Gebetes als Votivgabe dem Altar gereicht“ (Medizin und Kunst, 1994 München S. 25). |

Amulette |

||

Ex-Voto (06) |

||

„Die Patronin der Augen ist Lucia oder Ottilie, daher Altersberg (Lucia und Ottilie verbunden mit einer Heilquelle in der Kirche), Rupertiberg und Tratten in dieser Hinsicht aufgesucht werden. In Tratten wird während der Gebete um Heilung ein Gespinst aufgewickelt. Gebet und diese Handlung muß zugleich beendet sein, um wirkungsvoll zu sein (noch 1910 geübt). Ein anderer Augenheiliger ist Augustinus, der in St. Andräwirkt, aber auch Gurk wurde am Augustinustag hervorragend besucht, doch wirkte hier auch die Berührung mit dem Hemmaring mit. Augenleidende sandten Tücher nach Gurk, um sie mit dem Hemmaring berühren zu lassen. Natürlich ist die Quelle (Augenbründl) ein drastisches Mittel gegen Augenleiden, so in Hemmaberg bei Feuerberg, Kleinkirchheim, Mariahilf ob Lind (Wasser entströmt dem Herzen der Christusstatue), Mariahilf im Görtschitztal (Augenbründl). In St. Georgen am Längsee wurden bei der Tumba drei Blinde sehend. Ohne weiteren Beweggrund sucht man in dieser Hinsicht Gmünd (alte Weiberkapelle), Maria-Hohenburg, Pirkach (schöne Votive) und Steinfeld auf“ (Carinthia I, 1951 S.214).

Augenpaar, Blech, süddeutscher Raum Spätes 20. Jahrhundert (?) . |

Amulette |

||

Ex-Voto (7) |

||

Der christliche Glaube hat die antiken Vorstellungen von der Heil- und Wunderwirkung von Amuletten nahtlos übernommen“, betont der Augenarzt. „Heilfläschchen, Tauftaler und Votivbilder, die an heiligen Orten deponiert wurden, um zu bitten oder zu danken, sind beste Beweise.

Das bekannteste Wachsvotiv und Motiv der Ophthalmologie war das Augenpaar aus rotem Wachs. Die Stiele, anatomisch allerdings nicht exakt dargestellt, erinnern an die Sehnerven. Sie enden an einem wurzelförmigen Ständer, mit dem man das Votiv auf dem Altar abstellen konnte (Niederbayern). In Kaltenbrunn bei Göß wurden noch während des 1. Weltkrieges Wachsvotive menschlicher Gliedmaßen und Augenpaare geopfert (Wolfgang Haid, die Wachsvotive aus der Filialkirche St. Sebastian in Kalwang, in: Ztschr. d. historischen Vereines für Steiermark, Jg. 59 (1968).

„Wachsvotive sind selbst in den üblichen Formen nicht mehr häufig anzutreffen, doch werden sie wohl noch da und dort dargebracht. Ich fand solche noch in St. Andrä (besonders Augen), Freudenberg (1941 auf einem Tisch zwei Körbe mit Wachsvotiven), Grades (dort noch zahlreich Tiere, Hände, Füße, Häuser in der Sakristei, durch Geldopfer abzulösen), Hartmannsdorf (1941 in der Sakristei verwahrt), Matzenberg, Maria-Luggau, Maria-Luschari, Maria-Saal, Stocklitz (1936 noch auf dem Altar Tiere und Frauenfigur aufgestellt), Treffling (in der Sakristei gegen Ablösung). In Pirkach fand ich schöne ältere Wachsvotive (lebensgroßer Kopf, Hand um 1810). Im allgemeinen besteht die Tendenz, die Wachsopfer durch Kerzen zugunsten der Beleuchtung zu nivellieren. Weder Kröten-, noch Lungelopfer wie in Bayern, Salzburg und Tirol, sind darunter nachzuweisen, ein einziges Krötenopfer in Eisen ist in St. Leonhard im Lavantthal gesichtet worden“ (Gustav Guglitz, Kärntens Wallfahrten im Volksglauben und Brauchtum, in: Carinthia I, 1951, S.227/228).

Augen aus Wachs, Holz oder Metall wurden von Blinden oder Sehgeschädigten - als Votivgaben zu Wallfahrtsstätten in Elsaß und Bayern gebracht, allerdings NICHT zu dem seit 1267 unter dem Namen ‚Chollmuncz ad sanctam Ottiliam‘ belegten Kollmitzberg /NÖ, dem neben einer erst 1860 erbauten Kapelle in Oberfallenberg /Vorarlberg einzigen Ottilienheiligtum Österreichs. Allerdings gibt es einige Othilien- /Odilienaltäre (Freistadt /OÖ; Lechaschau /Tirol; Horb am Neckar; Klosterneuburg /NÖ).

Auch Maria Waldrast in Tirol hat etwas zu tun mit Augen: Die historischen Wurzeln der Marienwallfahrt am Fuße der Serles reichen bis in das frühe 15. Jahrhundert zurück. Urkundlich nachweisbar ist, dass Christian Lusch am 19. April 1409 vom Brixener Fürstbischof Ulrich II. die Erlaubnis erhielt, eine Kapelle zu errichten und zu dotieren. Im Jahre 1429 konnte das kleine Kirchlein schließlich fertiggestellt werden und das Marienbildnis wurde in einer feierlichen Prozession von Matrei in die neue Kapelle überführt, die von diesem Moment an den Namen Maria Waldrast trug. Bereits während der Prozession soll es zu ersten Wunderheilungen gekommen sein. So erlangten laut Erzählungen zwei blinde Prozessions-teilnehmer die Sehkraft wieder.

Der Deocarusaltar in der Nürnberger Kirche St. Lorenz erzählt die Geschichte eines Bauernsohnes, der nach dem Diebstahl [sic] von Votivaugen erblindet war - die Fürbitte des Vaters beim heiligen Deocarus gab dem Sohn das Augenlicht zurück.

Herkunft: Kirchheim am Ries. |

Amulette |

||

Ex-Voto (08) |

||

Hier ein weiteres Augen-Ex-Voto mit seiner Gießform, erworben 2021.. |