Spucknäpfe |

||

Grosser Spuckbecher |

||

Vorgestellt wird ein besonders grosser Spucknapf (Durchmesser des "oberen Kraterrandes" 16.5 cm) aus emailliertem Weissblech, erworben 9/2016 "am Alten Hafen" in Innsbruck. Er stammt aus einer dortigen Haushaltsauflösung. Keine Herstellerangaben (wer möchte schon mit einem solchen Gegenstand in Verbindung gebrcht werden).

Bis zum 2. Weltkrieg wurden solche Becher im Frisiersalon herumgereicht. Wurde der Kunde schon behandelt und spürte er einen Spuck-Reiz, so konnte ihm der Frisör den Spuckbecher reichen. Anschließend hatte der Lehrling ihn zu "säubern und desinfektorisch zu behandeln" - wahrlich keine angenehme Aufgabe des Lehrlings, und gefährlich obendrein, wegen des nicht zu unterschätzenden Ansteckungsrisikos. |

Spucknäpfe |

||

Kartonbehälter |

||

Billige Modelle waren aus Karton oder Papier und wurden nach Gebrauch mitsamt Inhalt in das Ofenfeuer geworfen.

Vorgestellt wird ein US-Amerikanischer Faltkarton (Patent 920180A für Harry J. Potter aus Cambridge / Massachusetts, erteilt am 4.5.1906, wirksam ab dem 4.6.1906), der nach "Bespuckung" ins Feuer geworfen wurde, daher der Firmenname "Burnitol". Neben dem hier gezeigten Cup N°7 gab es die N°5, die am 31.12.1918 patentiert wurde.

Wohlhabende Leute verbargen die gefalteten Kartonbehälter in einer Messingdose mit Klappdeckel.

Herkunft des Blattes: Estate Auctions Inc. in Seaford, Delaware/USA. Grösse 19.5 x 23.5 cm. |

Diverses |

||

Spucknapf (01) |

||

In der Antike hatte Spucke als Heilmittel gegolten Schon 1818 führte die Fa. V&B einen Spucknapf in ihrem Angebot. Unklar ist die exakte Verwendung – von der Gefahr der Übertragung der Tb durch den Auswurf wusste man damals nichts. Der Napf war demnach für die Benutzer von Kautabak bestimmt. Für den öffentlichen resp. Krankenhausbedarf stellten die Manufakturen später Spucknäpfe her, die in Gemeinschafträumen aufgestellt wurde – für die Benutzer von Kautabak ebensowie für die „tuberkulösen Rotzerten“. Auf den ersten Blick sind Verwechslungen vorprogrammiert mit Spucknäpfen, die von den Weinkennern beim Pröbeln der Weine benutzt wurden. Weincrachoirs aber haben keine seitlichen Öffnungen! Das hier vorgestellte Objekt der Firma Villeroy&Boch / Mettlach (Durchmesser 215 mm, Höhe 100 mm) wurde im August 2003 in den französischen Alpen (Gap) erstanden und stammt laut Verkäufer aus einem ehemaligen Herren-Frisiersalon. Hatte der Kunde Platz genommen, wurde der Spucknapf heangeschoben. Hergestellt wurde er gemäβ Stempel im Jahr 1899. Im Katalog von 1897 ist es bereits verzeichnet unter „Articles divers: crachoir forme brasilienne“. Ähnliche Modelle hatte V&B auch 1910 im Angebot – mehrere Modelle mit abnehmbarem Trichter. Offenbar verkauften sich Spucknäpfe zunächst recht gut - das Dresdner Werk von V&B hatte 1910-17 nicht weniger als 22 Modelle im Angebot! 1933 aber bot Dresden nur noch ein einziges Modell an, die V&B-Werke Wallerfangen und Mettlach boten schon ab 1926 kein einziges Modell mehr an: die Zeit der unhandlichen Näpfe war vorbei; metallene Näpfe, insbes. handliche Taschenmodelle, hatten sie abgelöst. Als Seltenheit findet sich ein Zimmerspucknapf, in eine Holzschatulle eingearbeitet, dessen Klappdeckel über einen meterhohen Griff bedient wird (Toggenburger Museum Lichtensteig) Abschliessend eine Anekdote aus einem Gymnasium in Delmenhorst: |

Diverses |

||

Spucknapf (02) |

||

Dieser kleine, 8 cm hohe, im Sommer 2005 in St. Bonnet in den Hautes-Alpes erstandene Napf zeichnet sich aus durch eine seitliche Tölle in Form eines Vogelgesichtes. Napf und Trichter sich fest zusammengefügt - der Geier weiss, wie man diesen Napf je sauber bekommen wollte!

|

Diverses |

||

Spucknapf (03) |

||

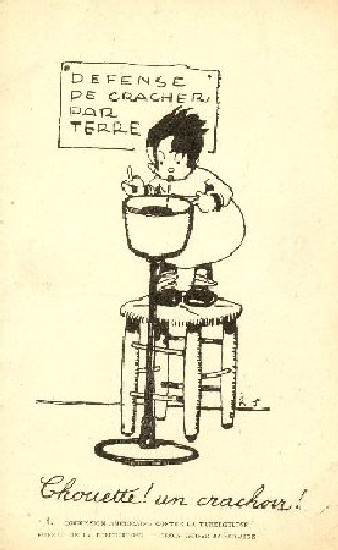

Seit man um die Gefährlichkeit des Auswurfes bei der Verbreitung der Tuberkulose weiss, ist man bemüht, das "wilde Spucken" einzudämmen, in der Hoffnung, mit dieser Massnahme den Gehalt des Strassenstaubes an Tuberkelbakzillen zu reduzieren. Die Eisenbahngesellschaften statteten ihre Waggons mit einem Schild aus "Spucken verboten", Grossstädte wie New York stellten das Spucken um 1900 zeitweilig unter Strafe. Auf den Bahnsteigen stellte man Näpfe auf, in die "Gewohnheitsrotzer" sich ihres Auswurfes entledigen konnten... Wohin also mit dem Auswurf? |

Diverses |

||

Spucknapf (04) |

||

Nach dem 1. Weltkrieg war die "Rockefeller Foundation" Luxemburg bei der Bekämpfung der Tuberkulose behilflich. Hier einige Zeitungsausschnitte aus dem "Escher Tageblatt": Aus einem Nachtrag erfahren wir, unter welchen Umständen diese Konferenzen zustandegekommen waren: Ansichtskarte, herausgegeben von der Rockefeller Organisation. |

Diverses |

||

Spucknapf (05) |

||

„Besonders in der Männerwelt ist es auf dem Lande Sitte, des Morgens vor dem Besuche der Frühmesse nur ganz oberflächlich Toilette zu machen, da verschiedene Arbeiten, besonders Stallarbeiten, zu dieser Zeit noch zu erledigen sind.- Die Ausdünstungen … schlimmer ist es, wenn dazu auf auffallende Weise auf den Boden gespuckt wird, zumal in den Teilen der Kirche, die nahe an dem Eingang sich befinden, denn durch diese ekelerregende, üble Gewohnheit werden, wie bekannt, nicht selten Krankheiten von einem Menschen auf den anderen fortgepflanzt“. Neben diesem demonstrativen Spucken - nach dem Motto „mool kucken wien Här am Duerf ass“ - gab es ein diszipliniertes Spucken unter Verwendung von Näpfen. Die alten Luxemburger nannten solche Behältnisse "Speizköschten" - Spuckkisten (Lux. Wörterbuch 1906) - ein Hinweis für eine gewisse Disziplin der alten "Rotzerten", auch wenn sie laut Dr. FELTGEN mit Vorliebe im Eingangsbereich der Kirchen spuckten... Die Füllung der Spucknäpfe bestand entweder aus Flüssigkeiten, welche das Eintrocknen und Verstäuben des Auswurfes verhinderten, oder aus leicht brennbaren Stoffen, wie Sägespänen. Sie waren nach Bedarf, jedoch mindestens 1x am Tage zu entleeren und durch Desinfektion oder Verbrennen unschädlich zu machen. Nur zum Entleeren und Desinfizieren öffnete man bei diesem ersten Modell den Deckel. Der vorgestellte Napf trägt keine Herstellermarke (Durchmesser insgesamt 12 cm, Durchmesser des Spuckloches 4 cm). |

Diverses |

||

Spucknapf (06) |

||

Die Pfännchen entsprachen schon bald nicht mehr den hygienischen Anforderungen. Um zu verhindern, dass Fliegen die Bakterien an ihren Pfoten forttrugen und in der Umgebung ausbreiteten, wurde der Gebrauch von Näpfen mit Deckel empfohlen. Billige Modelle waren aus Karton oder Papier und wurden nach Gebrauch mitsamt Inhalt in das Ofenfeuer geworfen. Komplizierter war die Entsorgung der emaillierten Blechtöpfe, die um 1900 angeboten wurden: "crachoirs d'appartement" und "crachoirs de poche" mussten geleert und gereinigt werden!

Vorgestellt wird ein emaillierter Napf mit Abdeckung - ein belgisches Fabrikat "NANALUXE, résistant aux acides".

Die ganze Hygienekampagne half herzlich wenig, der Bodenbelag auf Bahnsteigen und in Wartezimmer auf Bahnhöfen blieben glitschig. Es kam gar der blöde Witz auf: |

Diverses |

||

Spucknapf (07) |

||

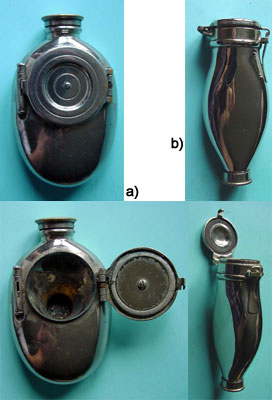

Wir wissen nicht, welches Modell am Bahnhof von Petange verloren ging: Vorgestellt werden zwei Spucknäpfe aus Metall - ja, nicht alle Taschenspucker waren blau: a) das grössere Modell wurde 1901 von dem aus Halle stammenden Lungenarzt Sigurd Adolphus KNOPF (1857-1940) angegeben, der von 1895-96 Assistent von DETTWEILER gewesen war, dann nach New York auswanderte, wo er zum Vorkämpfer der Antituberkulosebewegung wurde. Als "zur Aufnahme des Auswurfs das Beste und Praktischste, aus Metall, hermetisch schliessend, leicht, elegant, bequem zu tragen, unauffällig" bezeichnete die Werbung die Taschenflasche für Hustende, Modell "DISKRET" - das ideale Geschenk also für einen tuberkulösen Grossvater... b) das etwas kleinere Modell "SPUTOLLA" wurde 1929 von einem gew. Max Wedekind aus Zürich patentiert (Mitteilungen Ivo Haanstra, Leiden/NL; Michael Rüdiger, Hamburg/D). Der Behälter misst 10x4x2.5 cm. Er war insofern unpraktischer, als die Spucköffnung oben lag und einen deutlich kleineren Durchmesser besass als das oben vorgestellte Modell; der Kranke musste also genauer zielen... |

Diverses |

||

Spucknapf (08) |

||

Wohl am weitesten verbreitet war der «Blaue Heinrich» (es gab ihn in blau, grün, braun und weiss), in unseren Gegenden kurz «Heiri» genannt, ein sterilisierbares Fläschchen aus blauem Glas im Taschenformat. Höhe 10.5 cm. Es wurde 1889 von Dr. Peter DETTWEILER entworfen und auf dem 8. Kongreß für Innere Medizin in Wiesbaden vorgestellt. Der Armeearzt Peter DETTWEILER (1837-1904) gilt als der Begründer der Ruhe- und Liegekuren bei Tuberkulose. Er war einst Patient bei Dr. Hermann BREHMER gewesen, einem Lungenspezialisten, der ab 1859 eine Heilstätte in Gobersdorf in Schlesien betrieb, und auf den Nutzen von Liegekuren hinwies. DETTWEILER übernahm diese Idee und gründete 1876 das erste Lungensanatorium Deutschlands, die Heilanstalt in Falkenstein am Taunus, deren erster Direktor er wurde (heute Hotel Kempinski, Debusweg)

Gut erkennt man auf dem Bild den Trichter, der bis zur Mitte des Glases hinabreicht und verhindern sollte, dass Sputum wieder aus dem Fläschchen herausliefe, wenn sich der Verschluss einmal versehentlich in der Hosentasche öffnen sollte.

Auch in franzôsischen Sanatorien wurde dieser "Heinrich" benutzt "crachoir de poche en usage dans les sanatoria populaires. Chaque malade reçoit un crachoir de poche dont il est tenu de faire usage, sous peine de se voir rimmédiatement renvoyé" (zit. Illustrierte Geschichte der Medizin, Andreas Verlag 1992 s. 2750);

Die kleinen Fläschchen waren ein durchaus gebräuchlicher Anblick in den Straßen oder auf Bahnfahrten ...

Das hier vorgestellte Modell (ohne die "klassische" Aufschrift Dr. Dettweiler) wurde aus Südfrankreich (Cabasse) reimportiert. Ein amüsantes Detail: das Wort Kobalt stammt aus dem Mittelalter, als man an Kobolde in den Bergwerken glaubte, an kleine Bösewichte. Aus dem bösen Kobold wurde Kobalt, das giftige Mineral. Im Falle des Spuckglases wurden die Bösen Geister im Glase eingesperrt…

Kobalt ist für die menschliche Ernährung ein essentielles Spurenelement als Bestandteil von Vitamin B12 (Cobalamin), welches beim gesunden Menschen von den Darmbakterien direkt aus Kobalt-Ionen gebildet werden kann. Während kleine Überdosen von Co-Verbindungen für den Menschen nur wenig giftig sind, führen größere Überdosen (ab etwa 25-30 Milligramm pro Tag) zu Haut-, Lungen-, Magenerkrankungen, Leber-, Herz-, Nierenschäden und Krebsgeschwüren. Als man in Kanada noch Biere zur Schaumstabilisierung mit Kobalt anreicherte, stieg die Mortalitätsrate bei starken Biertrinkern auf annähernd 50 % an - bedingt durch Herzmuskelschwäche ("kanadisches Biertrinkerherz").

Ein Wort zum Namen Man ist sich insgesamt uneinig über die Entstehung des Namens. Laut "Wörterbuch der deutschen Umgangssprache" stammt der Begriff "Blauer Heinrich" ursprünglich aus der Zeit von König Friedrich Wilhelm I. von Preußen, dessen Armendirektor Heinrich hiess. Während dessen Amtszeit wurden an die Armen sehr dünne Suppen verteilt, die den Namen "Blauer Heinrich" erhielt - blau wie die Farbe des Himmels resp. der blaue Dunst des Tabaks, Heinrich wie der Direktor. Möglicherweise ist der Spucknapf eine Anspielung an diese Blechschüssel und die darin enthaltene (ekelhafte) Suppe, die zum Spucken anregte.

|

Diverses |

||

Spucknapf (09) |

||

Spucknäpfe aus blauem Glas sollten für eine angenehme Farbe sorgen, die den schleimigen Inhalt vergessen machen sollte. Einfache Modelle wie der von der Gläserei Legras / Paris Saint-Denis oder von den 1900 gegründeten Etablissements Charles Leune / Paris hergestellte "Crachoir de poche de Paris LN" hatten eine einzige Öffnung. Dennoch schrieb das Larousse médical noch 1924: "le meilleur parmi les modèles bon marché est celui de Leune". Auch belgische Sanatorien wurden seit Jahren mit diesem Spucknapf beliefert "La fourniture des crachoirs a été continuée à M. Leune, de Paris, aucun autre industriel n'ayant un modèle plus pratique et moins coûteux" (Ligue nationale belge contre la tuberculose. Rapport général sur le quatrieme exercice :1903. Bruxelles). Die aus der Fa Pinot hervorgegangene Fa. Leune - aus der später die "Etablissements H. Greaud" wurden - stellte medizinische und zahntechnische Geräte her. Ihren Sitz hatte sie 98 rue Oberkampf, Paris XIe. 1924 erschien ihr Katalog "Appareils à Pneumothorax artificiel du Docteur Kuss; Crachoirs Hygiéniques individuels & collectifs; Materiel de Laboratoire pour Dispensaire Anti-Tuberculeux, Sanatorium, Hopitaux, etc."

Auch in Luxemburg wurden ab 1889 Spucknäpfe im Hospiz benutzt: "Wie in allen ähnlichen Anstalten ist es auch in der hiesigen Spitalabtheilung die Phthise, die am meisten Opfer fordert. Da die Zahl der aufgenommenen Phthisikern immerhin eine relativ große ist. und in Hinsicht auf die Thatsache, dass auch die Phthise als eine ansteckende Krankheit zu betrachten ist, deren Keim namentlich durch Eintrocknung der Sputa der Patienten gefährlich werden kann, haben die Aerzte die Kranken sowohl in der Männer-, wie in der Frauenabtheilung in je einem Zimmer möglichst zu isoliren gesucht. Einem jedem Kranken ist sein Spucknäpfchen angewiesen worden, Fußböden und Wände wurden stets mit feuchten Lappen gereinigt und die Medikamente nach ärztlichen Anordnungen verabreicht" (Luxemburger Wort vom 19.11.1889).

In den 1908 in Luxemburg eingerichteten Vorsorgestellen der Antituberkulose-Liga bekam jeder Besucher unentgeltlich einen persönlichen Spucknapf überreicht - dass da finanzielle Argumente zählten, ist selbstverständlich: allzu teuer durften die Geräte nicht sein. Die eher primitiven französischen Spucknäpfe rivalisierten mit den komplexeren deutschen DETTWEILER-Modellen "Dr. DETTWEILER´S TASCHENFLASCHE FÜR HUSTENDE" mit zwei Öffnungen, die gründlicher zu reinigen waren. Dettweiler, der selber an einer offenen Lungentb litt, war gut platziert, um ein besonders geeignetes Fläschchen zu ersinnen. Sein teures Spuckglas gehörte in die Tasche der wohnhabenden Kuristen, das preiswerte "französische" Glas eher in die Hand des "kleinen Mannes".

In Deutschland wurde in der Volksheilstätte Vogelsang (des Vaterländischen Frauenvereins der Provinz Sachsen) jedem Kranken gleich bei der Aufnahme eine Spuckflasche ausgehändigt – öffentliche Spucknäpfe waren daher in der Anstalt (mit Ausnahme des Aufnahmezimmers) nicht aufgestellt. Die Reinigung der Spuckflaschen besorgen die Kranken selbst, indem sie den Inhalt auf zur Verbrennung bestimmten Torfmull entleerten und die Flaschen mit Lysolfiüssigkeit und Wasser nachspülen. Letzteres wurde, bevor es den Abwässern zufloß, in besonderen Dampfkochapparaten zum Kochen gebracht.

Bis in die kleinsten Dörfer wurde die Kunde getragen, auch in Luxemburg: "Harlingen, 7. Dez. In unserem Volksverein hielt Hr. Dr. Ecker aus Bissen einen sehr lehrreichen Vortrag über die Tuberkulose und ihre Bekämpfung" (Luxemburger Wort vom 7.12.1912).

Die ganze Hygienekampagne half herzlich wenig, der Bodenbelag auf Bahnsteigen und in Wartezimmer auf Bahnhöfen blieben glitschig. Es kam gar der blöde Witz auf: "Was ist ein Spucknapf? Antwort: ein kleiner Topf, rundum den man spucken kann".

Die blauen Flaschen wurden zum Erkennungszeichen der Tuberkulösen, so im Tb-Kurort St. Blasien im Schwarzwald:

Vorgestellt wird ein 10 cm hoher "Crachoir de poche de Paris LN" mit einer 3 cm grossen Öffnung. Metalldeckel mit Gummidichtung und Bajonett-Verschluss. |

Diverses |

||

Spucknapf (10) |

||

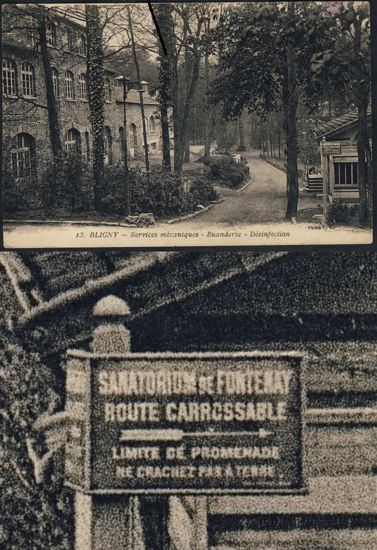

In Bligny (Seine et Oise) unterhielt Frankreich einen gigantischen Kurbetrieb, der sich aus drei Sanatorien zusammensetzte. Hier ein Bericht aus "dem Inneren" des Sanatoriums: Vorgestellt wird eine etwas ausgefallene Ansicht des Sanatoriums: die Desinfektionsabteilung - vor allem aber das Schild, rechts vorne im Bild: |