Chirurgie |

||

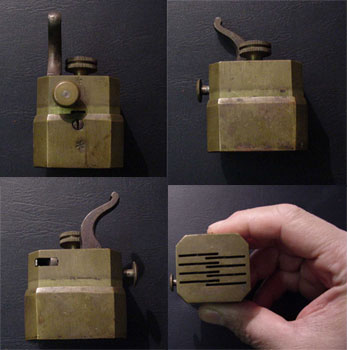

Präparierbesteck (1) |

||

Die Universität Tübingen schrieb ab 1875 verbindlich einen Präparier-kurs vor. "Se. Majestät der König haben unterm 27. März d.J. dem Instrumentenmacher Joseph Wickert in München den nachgesuchten Titel eines Universitäts-Instrumentenmachers allergnädigst zu verleihen geruht" (Regierungsblatt für das Königreich Bayern 1827 S.256).

Zum Hersteller "Der Unterzeichnete gibt sich hiemit die Ehre anzuzeigen, daß er seine bisherige Wohnung in der Sonnenstraße verlassen und sein neues Quartier in der Kanal-Glockenstraße, H.V. Haus-Nro 1284 Lit.B., bezogen habe. Bey dieser Gelegenheit empfielt sich derselbe zu gefälligen Aufträgen in allen Gattungen chirurgischer Instrumente sowohl, als in Bandagen und Maschinen, auch zu anderartigen mechanischen Arbeiten. Da bey ihm auch Rasiermesser von bester Qualität, so wie, auf Bestellung, alle Gattungen Tafel- und Dessertmesser verfertigt werden, so schmeichelt er sich eines gefälligen Zuspruchs, und versichert prompte Bedienung und die billigsten Preise. München, den 10. May 1829 Joseph Wickert, Fabrikant chirurgischer instrumente an der k. Ludwig-Max.-Universität zu München" (Der Bayerische Landbote vom 16.5.1829 S.497).

"München. Der königl. Universitäts-Instrumentenfabrikant Wickert dahier hat nach den Angaben des königl. Hof- und Stabsarztes Dr. Wenzel das Civiale'sche Instrument zur Zerbröckelung der Harnblasensteine auf eine Weise verfertigt und vereinfacht, die es zum allgemeinsten Gebrauche für diese wichtige Operation eignet. Herr Wickert ist deshalb in Uebereinstimmung mit dem königl. Hof- und Stabsarzte Dr. Wenzel um ein allergnädigstes Brevet bey der königl. Regierung eingekommen. Die Vorzüge dieses Instrumentes vor dem Civiale'schen sind: 1) sehr leichte Einführung, ohne Vorbereitung, und 2) ganz gefahrlose Handhabung in der Harnblase; 3 ) Möglichkeit des gleichzeitigen Beginnens der Operation, ohne Herausnahme des Instrumentes, bey der ersten Untersuchung nach entdecktem Blasensteine; 4) Möglichkeit von Injektionen in die Harnblase ohne Herausnahme des Instruments; 5) um die Hälfte vereinfachter Apparat bey 6) verhältnißmäßig geringen Kosten von 4 bis 5 Louis d'or, während das Civiale'sche Instrument in Paris 1000 bis 1200 Fr., in Deutschland 25 bis 30 Louis d'or kostet" (Beylage zur Allgemeinen deutschen Zeitung für Rußland vom 5.1.1829).

Offenbar hatte WICKERT auch ein Osteotom entwickelt, das später abgeändert wurde: "Carl Nood, Veränderungen am Osteotom von Herrn Wickert, Universitäts-Instrumentenmacher in München, München 1836".

1840 stellte er in Nürnberg aus und wurde mit Lob überschüttet "In der Güte des Materials sowie in der Sorgfältigkeit der Arbeit, besonders was Schliff und Politur betrifft, zeichnen sich WINKLER in München und HAMMON in Nürnberg aus". Noch 1845 war Wickert Mitglied des Polytechnischen Vereins Bayerns (Kunst- und Gewerbeblatt des Polytechnischen Vereins für das Königreich Bayern, München 1845). Als die Geschäfte gut liefen, expandierte er: "Wickert Joseph, Universitäts-Instrumentenmacher, hat ebenfalls einen großen Verlag in der Kaufingerstr.3" (Universal-Handbuch von München 1845 S.308).

Ähnliche Bestecke "In einem vollständigen anatomischen Besteck erwartet man 1 Knorpelmesser, 4-6 ein- und zweischneidige Secirmesser von verschiedener Größe, eine oder ein Paar Scheren, eine Pincette, eine Knochensäge, einen Tubulus, einen Haken, mehrere Sonden, Heftnadeln u.s.w." (Johann Friedrich Pierer, Anatomische-physiologisches Realwörterbuch, Leipzig 1816 S. 239).

Im Katalog des Medicinischen Waarenhauses A.-G. Berlin, der um 1910 gedruckt wurde, finden wir S. 314 ein "Anatomisches Besteck, Modell Kaiser-Wilhelm-Akademie, enthaltend: 1 Inzisionsschere, 1 Knorpelmessser mit Schaber, 1 Nervenmesseer, 2 große Skalpelle, 2 mittlere Skalpelle, 2 Pinzetten, 1 doppelten Tubulus, 3 Sonden, 1 Kletterhaken, 3 Nadeln, 2 Meißel". Uns interessiert vor allem der "doppelte Tubulus", der auch in unserm WICKERT-Besteck vorkommt. Wozu diente er? In dem Werk "Der Conservator" von August Vollrath Streubel (Berlin 1845) finden wir in dem Absatz über anatomische Bestecke die Angabe: "einen Tubulus mit einem Hahne zum Aufblasen von Höhlen und Kanälen".

In dem (aktuellen!) Katalog der Fa. Fred Mattes finden wir nicht nur "tubuli" im Angebot, sondern auch die passende englische Übersetzung: "blow pipes" ...

Exponat Besteckkasten von Joseph Wickert, erworben als "Chirurgisches Besteck" auf dem Flohmarkt von Völs 4/2017.

|

Chirurgie |

||

Präparierbesteck (2) |

||

Für den Studienanfänger stellen die beissenden Formol-Gerüche im Praepariersaal eine erste Hürde dar - da tränen die Augen und revoltiert der Magen. Doch gehören konkrete anatomische Erfahrungen zum Grundwissen der Chirurgie, und, wie sagte schon der grosse Anatom Friedrich TIEDEMANN (1781-1861):

Exponat Der hier vorgestellte Kasten stammt aus meiner Freiburger Studentenzeit - eine Erinnerung an die Anatomie-Kurse unter Prof. Eugen FISCHER (1874-1967) und Prof. Ludwig KELLER (1910-1977). Beide untersagten den Gebrauch von Kettenhaken, mit denen an vielen Universitäten die Gewebe an der Leiche auseinander gehalten werden. Sie erachteten die Verletzungsgefahr zu Recht als zu gross und wollten die Kettenhaken nicht in ihrem Saal sehen: die Angst vor dem "Leichengift" ging um. In der Tat hat sich so mancher Student eine gefährliche Finger/Hand- verletzung, schlimmstenfalls eine tödlich endende Verletzung beim Präparieren von Leichen zugezogen.

- durch Bakterientoxine (z. B. Botulinustoxin, Tetanustoxin), - durch Spaltprodukte infolge Eiweißfäulnis. Die Unfälle in Präpariersälen sind also nie auf Leichengift zurückzuführen. Allenfalls werden sie durch besonders virulente Bakterien hervorgerufen, die trotz Formoldurchtränkung der Leiche überlebten resp. die Leiche nach dem Tode der Person besiedelten ...

Nota: die Haken im Vordergrund des Bildes stammen aus dem Nachlass des ab 1945 in der Hauptstadt niedergelassenen Arztes Roger SEILER (1911-1975). |

Chirurgie |

||

Press-Schwämme |

||

In Apotheken konnte man mit geschmolzenem Wachs getränkte und gepreßte Schwammschnitte unter dem Namen Pressschwamm resp. Wachsschwämme (Spongia cerata) kaufen – schon die königlich Preußische Medicinalverfassung von 1818 kannte den Wachsschwamm. Heute ist der Handel mit diesen Schwämmen [Spongia officinalis adriatica (Schmidt, 1862); Spongia officinalis officinalis (Linnaeus, 1759)] reguliert.

Herstellung Den Wachsschwamm (Spongia cerata) bereitete man, indem man gereinigte und trockene Schwammstücke in geschmolzenes Wachs tauchte und zwischen etwas befeuchteten Brettchen schwach presste. Press- oder Quellschwämme (Spongiae compressae) stellt man her, indem man feine, gereinigte feuchte Schwammstücke durch scharfes Umwickeln mit Bindfaden zusammenpresst oder sie feucht in Glasröhrchen hineinschiebt und sie hier trocknen lässt. "Die spongia compressa seu praeparata wird dargestellt, indem man von gereinigtem Meerschwamm längliche Stücke schneidet, sie mit heißem Wasser befeuchtet und mit einem dünnen Bindfaden von einem Ende zum andern ganz fest umwickelt. Man befeuchtet auch wohl den Schwamm vor der Einwicklung mit einer Auflösung von arabischem Gummi oder Eiweiß, damit die Poren zusammenkleben. Erst dann, wenn dieser präparirte Schwamm angewendet werden soll, wird der Bindfaden abgewickelt" (Ernst Blasius, Handwörterbuch der gesammten Chirurgie und Augenheilkunde: zum Gebrauch für angehende Ärzte und Wundärzte, Berlin 1838 S.398). "Pressschwamm. Man formt angefeuchtete, fingerlange und ca. 3 cm breite Stücke gereinigter Schwämme mittelst kräftiger Umschnürung mit Bindfaden in Stengel von der Dicke einer Bleifeder. In dieser Umhüllung werden sie getrocknet und aufbewahrt. Sie dienen, nach Entfernung der Schnur, zur Erweiterung von Wundkanälen" (Gustav Adolf Buchheister, Verlag von Julius Springer, Berlin, 3. Auflage, 1893 S. 343).

Anwendung Zur Erweiterung von Wundkanälen benutzte man früher Laminaria-Stiele, Tupelo-Holz oder Enzian-Wurzel. Besonders häufig benutzte man zusammengepresste Schwämme. "Sie dienen, nach Entfernung der Schnur, zur Erweiterung von Wundkanälen" (Gustav Adolf Buchheister, Verlag von Julius Springer, Berlin, 3. Auflage, 1893 S. 343). Daneben gab es unkonventionelle Anwendungen: - der österreichische "akademische Regimentsarzt" Johann-Georg Schwarzott benutze sie 1820, um eine unstillbare Blutung im Bereiche eines Unterschekels zu komprimieren – die Blutung stand binnen 2 Minuten. Am 3. Tage wurde der Schwamm entfernt, ohne daß eine Blutung aufgetreten wäre (Medicinisch-chirurgische Zeitung, Salzburg 1820 S. 46). - durch Einführen eines Pressschwammes in den Muttermund führte Kluge (L. Mende, Beobachtungen und Bemerkungen Bd. 3 1826 S. 26-50) Frühgeburten herbei (Adolph Carl Peter Calisien, Medicinisches Schriftstellerlexikon S. 217). Um 1900 kamen die Pressschwämme nur noch selten zur Anwendung (Gustav Adolf Buchheister, Verlag von Julius Springer, Berlin, 3. Auflage, 1893 S. 343).

Geschenk von Mag.Dr. Andreas Winkler - mein Dank! |

Chirurgie |

||

Pulverbläser n. GERSUNY |

||

Robert GERSUNY (1844-1924) war ein österreichischer Chirurg. Er gilt als der Erfinder der Paraffineinspritzungen, mit welchen er „subkutane Prothesen“ erzeugte, die in Verlust geratene Gewebsbestandteile ersetzten. Zu diesem Zweck spritzte er einen vielfach zu Salben verwendeten Stoff, das Vaseline, unter die Haut und beobachtete, dass die eingespritzte Masse, wenn man sie einige Zeit unberührt ließ, reizlos an Ort und Stelle blieb, ohne vom Körper in erheblicher Weise aufgesaugt zu werden. Die Tatsache, dass an der äußeren Haut kaum Spuren zurückblieben, veranlassten ihn, die Methode bei einer ganzen Reihe von verschiedenen Erkrankungsformen anzuwenden, bei denen es sich meistens darum handelte, den Verlust von Gewebsbestandteilen zu verdecken. Dies war jedoch ein folgenschwerer Fehler, denn in den nächsten Jahrzehnten stellte es sich heraus, dass die Injektion von Paraffinen in sehr vielen Fällen zu Lipogranulomen führen kann.

"Pulverförmige Mittel werden am zweckmässigsten mit einem Pulverbläser in das Ohr hineingeblasen. Unter den hiezu verwendbaren Instrumenten scheint mir der nachfolgend abgebildete Pulverbläser (Fig. 30) am handlichsten zu sein, der nach dem von Mosetig und Wölfler angegebenen Pulverbläser von Gersuny modificirt wurde. Zum Zwecke der Ohrenbehandlung liess ich den Pulverbläser so richten, dass dessen Handhabung bei rechtwinkelig vom Pulverraume abstehender Rohre möglich ist" (Victor Urbantschitsch, Lehrbuch der Ohrenheilkunde, Verlag Urban & Schwarzenberg, Berlin, Wien 1901).

Exponat Pulverbläser n. GERSUNY mit bajonettartiger Kanüle, aus dem Fundus eines Haller Allgemeinpraktikers (Flohmarkt Hafen in Innsbruck, 9/2018). Auf dem Glaszylinder klebt ein Etikett mit dem handschriftlichen Text "Dermatol". Der Gummiballon fehlte beim Kauf und wurde für die Aufnahme mittels eines kleinen Plastikballs nachgeformt.

Abbildungen im - Katalog der "Österreichisch-Englischen Gummiwaren-Fabriksniederlage Gustav Berger, Wien IX, Kolingasse 4 (1909, S.2, Fig.8). - Waldek & Wagner. Preisbuch über chirurgische und medizinische Instrumente und Behelfe, Bandagen, orthopädische Maschinen und künstliche Extremitäten, Verbandstoffe, Apparate zur Pflege und Erleichterung für Kranke. (1905 S.93, Fig.1483).

Zum Dermatol "Ein neues Wundheilmittel, welches das Jodoform ersetzen soll, ist von zwei Breslauer Forschern, den Herren Dr. Liebrecht und Heinz vor Kurzem entdeckt worden. Es ist das Dermatol, ein wismuthhaltiger Körper, welcher, wie das Jodoform, in Form eines feinen gelben Pulvers dargestellt wird. Während aber das Jodoform bekanntlich einen für die meisten Leute ganz unerträglichen penetranten Geruch hat, der sich schon auf weite Entfernungen hin bemerkbar macht, ist das Dermatol völlig geruchlos. Außerdem ist es, ebenfalls im Gegensatz zu seinem Vorgänger, durchaus ungiftig; dabei wirkt es stark antiseptisch (fäulnißwidrig), stellt also ein ganz vorzügliches Wundheilmittel dar, und ist wegen seiner gleichzeitigen austrocknenden Wirkung auch in allen den Fällen, wo es sich um nässende Ausschläge, Brandwunden, Geschwürflächen und dergleichen handelt, mit bestem Erfolge zu verwenden. Der bekannte Breslauer Frauenarzt Professor Fritsch hat mit dem Dermatol bei frischen wie bei älteren Wunden bereits ausgezeichnete Resultate erzielt" (Marburger Zeitung, 12. Juli 1891).

"Das Dermatol ist ein saffrangelbes, geruchloses, so gut wie geschmackloses, spec. schweres, feuchtes, blaues Lackmuspapier schwach röthendes Pulver. Es ist unlöslich in Wasser, Weingeist und Aether, desgleichen in verdünnten Säuren. Concentrirte Salzsäure verändert es rasch in Wismuthchlorid, verdünnte Schwefelsäure löst es beim Erwärmen auf. Salpetersäure wirkt in der Kälte nur wenig ein, in der Wärme erfolgt Lösung der Verbindung unter lebhafter Entwickelung von Stickstoffoxyden. Ammoniak wirkt in der Kälte sehr wenig ein. Natronlauge löst das Dermatol mit Leichtigkeit und ohne Abscheidung von Wismuthhydroxyd auf, die ursprüngliche gelbe Lösung wird durch Aufnahme von Sauerstoff aus der Luft sehr bald roth. Durch Schwefelwasserstoff, ebenso durch Schwefelammonium wird das Salz unter Abscheidung von Wismuthsulfid zersetzt. Es wird weder durch Luft noch durch Licht, noch auch durch eine Temperatur von 100° zersetzt, auch ist es nicht hygroskopisch. Die Prüfung hat nachfolgende Verunreinigungen zu berücksichtigen: 1. Freie Gallussäure: 1 gr des Präparates darf beim Extrahiren mit Alkohol oder Aether keine Gallussäure an diese abgeben; 2. 0,5 gr lösen sich in 5 ccm Natronlauge klar auf; andere Wismuthsalze würden Fällung von Wismuthhydroxyd geben. 3. 1 gr wird im Porzellantiegel geglüht, der Rückstand in verdünnter Schwefelsäure gelöst und im Marsh’schen Apparat auf Arsen geprüft. 4. Man löse ein Körnchen Diphenylamin in 5 ccm concentrirter Schwefelsäure, andererseits 0,5 gr Dermatol in 3 ccm verdünnter Schwefelsäure; die letztere Lösung füge man vorsichtig der ersteren zu; es darf keine sofortige Blaufärbung erfolgen, anderenfalls enthält das Dermatol Salpetersäure (in Form von basischem Wismuthnitrat). Zur Bestimmung des Wismuthoxydgehaltes, welcher theorethisch 56,66 Prozent Bi2O2 (- 50,84 Prozent Bi) betragen soll, glüht man 0,5 gr des Präparates in einem Porzellantiegel, löst den Rückstand in concentrirter Salpetersäure, dampft zur Trockene ein und glüht bis zum constanten Gewicht.. Es müssen mindestens 0,276 gr Bi2O2 (- 55 Prozent) hinterbleiben" (Drogistenzeitung, 20. Juli 1891).

"Dermatol hat sich im Gegensatz zu so vielen anderen neuen Mitteln rasch einen dauernden Platz in der ärztlichen Praxis erworben. Ungefähr 40 wissenschaftliche Arbeiten betonen in gleichmäßiger Weise die Vorzüge des Dermatols als ungiftigen, geruch- und reizlosen, äußerst handlichen, austrocknenden Mittels. Es eignet sich hiernach einmal als Wundheilmittel, dann als Streupulver für die verschiedenen nässenden Hautaffektionen. Das Dermatol kann wegen seiner allseitig anerkannten Ungiftigkeit dem Publikum ohne Gefahr als Hausmittel in die Hand gegeben werden. Um ein billiges Präparat zu liefern, bringen die Farbwerke vorm. Meister Lucius u. Brüning, Höchst a.M., ein "Dermatolstreupulver" in den Handel, welches 20 Perzent Dermatol enthält. Eignet sich das reine Dermatol mehr für frische Wunden, für Schnitt-, Quetsch-, und Brandwunden u.s.w., so leistet das "Dermatolstreupulver" ganz dieselben Dienste bei Hautabschürfungen, nässenden Stellen, Wundsein der Frauen und Kinder, Wolf, Fußschweiß u.s.w. Alle diese so zahlreichen kleinen Leiden bringt das Dermatol vermöge seiner eminent austrocknenden Wirkung in kürzester Zeit zur Heilung. Aus all diesen Gründen eignet sich Dermantol-streupulver in hervorragender Weise als ein werthvolles Hausmittel. Es ist in allen Apotheken und Droguerien erhältlich" (Bregenzer/Vorarlberger Tagblatt, 28. März 1893).

|

Chirurgie |

||

Rasiermesser |

||

Das Rasiermesser bewegt sich an der Grenze zwischen Rasur und Chirurgie. Im Impfset von Dr. DELVAUX sind mehrere Rasiermesser enthalten, mit denen die Haut enthaart wurde, bevor sie eingeschnitten wurde...

1550 v. Chr. kamen Rasiermesser mit beweglichem Griff auf, wobei man den Griff vermutlich auch als Lockenwickler benutzte.

Ganz selbstverständlich wurde im 17. Jahrhundert die Haut mittels Rasiermesser inzidiert. Hier ein Auszug aus einem Bericht von 1665:

W.D. Bräutigam verfaßte (in zweiter Auflage im Jahre 1850 in Weimar veröffentlicht) ein „Practisches Hand- und Hülfsbüchlein der niederen Chirurgie für Lehrlinge und Gehülfen“, ein Handbuch, welches vom praktischen Arzt und Wundarzt Franz Wilhelm Otto Händel bearbeitet worden war. Von den 231 Seiten des Buches befassen sich nicht weniger als 31 Seiten mit dem Gebrauch und der sachgemäßen Behandlung, insbesondere dem Schärfen (Abziehen) von Rasiermessern - ein Beweis für die Bedeutung des Rasiermessers in der täglichen Praxis der Chirurgen in der Mitte des 19. Jahrhunderts.

Das vorgestellte Messer stammt aus der Fabrikation des "Coutellier" François COGNIOUL in Luxemburg (Stempel auf der Klinge). 1849 war er naturalisiert worden (Memorial n°64 vom 30.6.1849). Im Sommer 1910 übernahm seine Witwe den Laden: |

Chirurgie |

||

Redon-Flasche |

||

In den fünfziger Jahren des 20. Jahrhunderts wurde das Hochvakuum-Saugsystem durch Redonflaschen perfektioniert. Unter dem Begriff Redon-Drainage ist sie fest in den heutigen Klinikalltag integriert. Zwei Gummifinger im Gummistöpsel zeigen dieStärke des Unterdruckes an.

Benannt sind die Flaschen nach dem französischen Kieferchirurgen Henri Redon (1899-1974).

Die evakuierbaren Glasflaschen wurden 1971 durch weniger zerbrechliche Einweg-Kunststoffflaschen ersetzt. |

Chirurgie |

||

Retraktor n. PERCY, um 1900 |

||

Sägte man den Knochen auf gleicher Höhe, wie die Weichteile, so hatte man kein Material, um den Knochenstumpf zu decken Schon bei CELSUS finden wir eine Erwähnung dieses Problems: „Es ist bei der Operation darauf zu achten, dass die verbleibenden Hautreste gross genug sind, um den gesamten Stumpf decken zu können. Der römische Patient „ging auf dem Knochen“, der nur mit einer dünnen Lage Haut und bestenfalls Unterhaut-fettgewebe überzogen war – eine schmerzhafte Angelegenheit, wenn man eine Prothese benutzen wollte. Folglich versuchte man vor dem Absägen des Knochens nicht nur die Haut, sondern alle Weichteile hochzuschieben, um auf diese Art ein dickes Material für das Decken und Abpolstern des Knochenendes aufzusparen.

Fabricius von HILDEN (1560-1634) hatte einen "Hosensack" entwickelt, aus dem unten der Knochenstumpf vorschaute, während man durch Zug am Hosenbein die Weichteile nach oben ziehen konnte. Mitte des 18. Jahrhunderts benutzte man Muskelhaken aus Leder, mit 2 Öffnungen für Speiche und Elle resp. Tibia und Fibula. Diese Wundhalter waren nicht zu säubern. 1800 gab es die „Muskelhaken“ aus Metall, mit einer einzigen Aussparung für den Knochen – Abbildungen finden sich bei Elisabeth Bennion, Alte Medizinische Instrumente, Sotheby 1979 S. 52 und 53.

Pierre-François PERCY (1754-1825) entwickelte 1799 einen neuartigen Retraktor für das Weichteilpaket, der aus zwei fast identischen Teilen bestand, die über ein Scharnier artikulierten. Er hatte an den napoleonischen Feldzügen teilgenommen, wo er mit LARREY zusammengearbeitet hatte - wusste also wovon er sprach, wenn er sich zu Fragen der Amputation äusserte.

Sog. „komplette Bestecke zur Amputation“, wie sie um 1910 von deutschen Warenhäusern angeboten wurden enthalten keine Retraktoren – wie auch bei den Einzelteilen derartige Instrumente durchweg fehlen. Offenbar war der Retraktor eher eine Sache der Franzosen. Noch heute ist der "Percy" mit abnehmbaren Griffen Bestandteil von Amputationsbestecken - Neupreis um die 157 Euro!

Der hier vorgestellte Retraktor stammt aus dem ausgemusterten Fundus der Klinik Differdingen (die nur wenige Kilometer von der französischen Grenze entfernt liegt). Wie auf den Modellen des 18. Jahrhunderts befinden sich hier zwei Öffnungen – die kleine ist viereckig, die grössere ist kreisrund und hat einen Duchmesser von 4 cm. Keine Herstellerangaben, lediglich eine Grössenangabe „2“ auf dem aufgeschraubten Einzelgriff. |

Chirurgie |

||

Rotanda-Spritze n. JUENGLING |

||

1920 nahm das Unternehmen Wilhelm Haselmeier GmbH & Co seinen Anfang in einer kleinen Hinterhof- werkstatt in Stuttgart- Degerloch. Dort entwik- kelte der Gründer Wilhelm Haselmeier 1925 die Rotanda - Mehrwegspritze, die bis heute fast unverändert hergestellt wird.

Ursprünglich als "Dreiwege"-Spritze gedacht zur Bluttransfusion, gab es schnell auch eine "Zweiwege-version", mit der Flüssigkeiten aus dem Körper heraus - aber auch in den Körper hineingepumpt werden konnten - eine "deutsch Spritze nach Dieulafoy" sozusagen (sihe im Kapitel Chirurgie unter Aspirationsspritzen). Vorgestellt wird eine solche Zweiwege-Version. Otto A. JUENGLING (1884-1944) hatte in Tübingen und Kiel studiert und war Assistent im Pathologischen Institut bei Prof. Paul Clemens von BAUMGARTEN (1848-1928) gewesen, später an der Chirurgischen Klinik von Prof. PERTHES in Tübingen. Habilitation 1919, ausserordentliche Professur 1923. Ab 1926 Leiter der Chirurgischen Abteilung am Städtischen Katharinen-Hospital in Stuttgart. "Als der Tübinger Chirurg Otto JÜNGLING in den 1920er-Jahren die Spritzenkonstruktion des Stuttgarter Instrumentenmachers Wilhelm Haselmeier kennen lernte, war er sofort begeistert: die oft benutzten, umständlichen Zwei- oder Dreiwegehähne seien nun entbehrlich. Ihre Funktion übernehme jetzt das speziell konstruierte „Kopfstück“ der neuen Spritze. Dieses gibt – je nach Stellung des drehbaren Spritzenkörpers – einen von mehreren Wegen frei. Die jeweils gewählte Einstellung markiert ein Pfeil auf dem Glaszylinder.

|

Chirurgie |

||

Schnepper (1) |

||

"Blut ist ein ganz besonderer Saft" - liess Goethe 1808 seinen Mephisto zu Faust sagen.

Scharlatane benutzten menschliches und tierisches Blut für ihre Heilungsmanöver: "Schneidet man einer ganz schwarzen Katze ein Loch ins Ohr und lässt die Tropfen von ihrem Blut auf ein Stück Brot laufen und isst dieses, so hilfst es gegen das Fieber".

Seit der Antike werden Menschen aus unterschiedlichsten Gründen zur Ader gelassen: Hochdruck, am hochroten Kopf zu erkennen, innere Vergiftung durch eine schlechte Mixtur der 4 Kardinalsäfte. Zuständig für den Aderlass waren im Mittelalter die Bader, eine Handwerkszunft, die für Haarschnitt und Rasur, aber auch für kleinere Operationen und das Ziehen von Zähnen zuständig war. Sie verwendeten Aderlassmesser, so genannte Flieten, mit denen sie die Blutgefäße öffneten. Dabei entstanden in der Regel große Wunden, denn über den Verlauf der Gefäße war damals noch wenig bekannt.

Die ersten Schröpfschnepper wurden im 15. Jahrhundert entwickelt, um das Anritzen der Haut schneller und damit auch schmerzloser durchführen zu können. Ihre weiteste Verbreitung erfuhren die Schnepper im 19. Jahrhundert. "Im 18. Jahrhundert verwendete man anstelle des Messers häufig Aderlassschnäpper. Bei diesen Geräten katapultiert eine Feder ein kleines Messerchen heraus. Das pathologisch- anatomische Bundesmuseum im Narrenturm besitzt in ihren Sammlungen natürlich auch einige dieser „modernen“ Hilfsmittel aus dem 18. und 19. Jahrhundert. Das aus der Vene spritzende Blut fing man in einer meist mit frommen Motiven verzierten Aderlassschale auf, maß die Menge und beurteilte es nach verschiedenen Kriterien wie Farbe und Gerinnungsfähigkeit, um Hinweise für zusätzliche Therapien zu erhalten. "Sobald nun die Fäulnis mit dem Blut ausgeflossen ist, folgt reines Blut, und dann muss man mit dem Blutentziehen aufhören.“ Dieser Hinweis von Hildegard von Bilgen scheint aber oft nicht befolgt worden zu sein, oder es kam einfach kein reines Blut. Bei angenommenen 24 Litern Blut-Gesamtvolumen kannte man beim Aderlass kaum Zurückhaltung" (APOTHEKERWOCHE).

Der Schnäpper bestand aus biegsamen, rasiermesserscharfen Klingen von 5 - 7,6 cm Länge in Klappscheiden aus Elfenbein, Schildpatt oder Perlmutt. Form und Grösse scheinen sich mit der Zeit kaum geändert zu haben. Im frühen 19. Jh wurde schliesslich der "automatische Schnäpper" erfunden, eine Art Spritze, deren Kopf mittels einer Feder in die Vene geschnellt wurde.

Exponat Vorgestellt wird ein schlichtes Modell ohne Verzierung, auf dem Deckel der Originalschachtel steht in altdeutschen Lettern |

Chirurgie |

||

Schnepper (2) |

||

Der Aderlass wurde das Allheilmittel des ärztlichen Standes: die Ärzte verschrieben ihn, die Chirurgen führten ihn durch, der Patient musste ihn erdulden und bezahlen - mancher gar mit seinem Leben...

In den USA favorisierte der Arzt Benjamin RUSH ein extensives Aderlassen. George Washington wurden nach einem Reitunfall mehr als 1,5 Liter Blut entnommen; dieser Verlust kann zu seinem Tode beigetragen haben. Auch beim Tod des Kaisers Leopold II. beschleunigte, so die Kritik Samuel Hahnemanns, ein vierfacher Aderlass innerhalb von 24 Stunden durch seinen Leibarzt Lagusius das Ableben des Herrschers.

Die handlichen viereckigen Schnepper mit Spannhebel liessen 12 bis 20 Messerchen an der Unterseite vorschnellen. Vorteil dieser Methode: standisierte Schnitte mit einheitlicher Länge und Tiefe. Nachteil: die Scarificatoren ließen sich nicht säubern.

Exponat Die beiden hier vorgestellten Schnäpper gehörten dem ab 1919 in der Hauptstadt Luxemburg etablierten Frauenarzt Dr. Joseph PRIM (1891-1974). |

Chirurgie |

||

Schnepper (3) |

||

Bald hiess es: je mehr Messer, umso besser - viel hielft viel !

Exponat |

Chirurgie |

||

Schnepper (4) |

||

Der Aderlass war alles andere als ein banaler, harmloser Eingriff; es kam, wenn auch selten, zu Verletzungen von Sehnen und Nerven, es gab Venenentzündungen mit anschliessender Thrombose, ja Embolie und Sepsis.

Nach Auswertung zahlreicher Krankheitsgeschichten konnte der französische Arzt Pierre Charles Alexandre LOUIS (1787–1872), Begründer der klinischen Statistik, nachweisen, dass der Aderlass nutzlos und teilweise sogar schädlich ist. Kaum einer hörte auf ihn.

Schröpfschnepper aus dem 19. Jahrhundert - aus dem Besitz des Diekircher Praktikers Dr. Paul HETTO (1895 - 1979) - ein noch im 20. Jahrhundert gängiges Schneppermodell mit 8 Messern: oben der Hebel zum Spannen und der Drehknopf für die Schnitttiefenverstellung, vorne der Auslöser. |